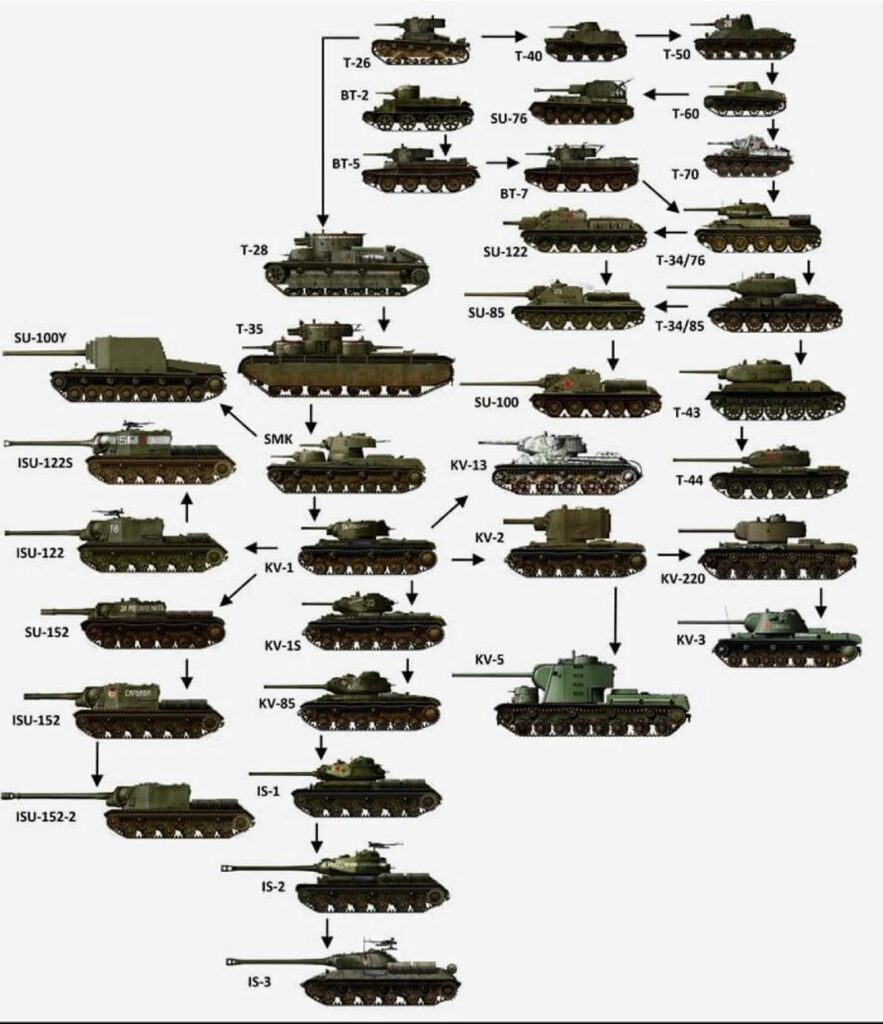

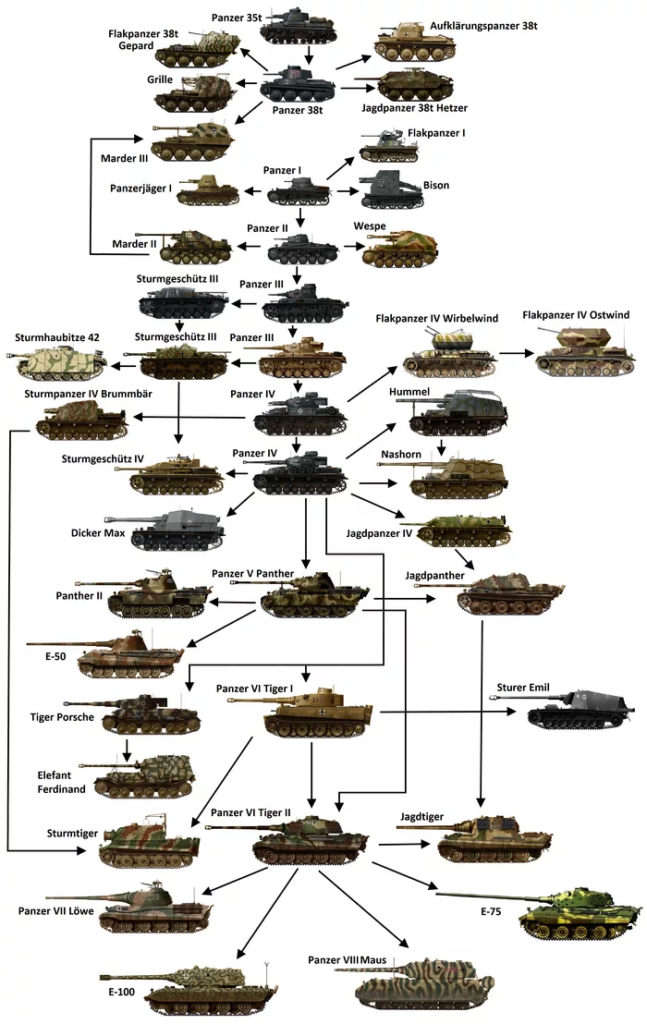

Nachdem ich mir gestern schon die sowjetische Panzerentwicklung als Stammbaum angeschaut habe, folgt heute das passende Gegenstück: die deutsche Seite. Das Bild zeigt eine ganze Ahnenreihe vom kleinen Panzer I bis hinunter zu den späten Monsterprojekten wie E-75, E-100 oder Panzer VIII Maus. Für uns Tabletopper ist das wieder ein bisschen wie ein Tech-Tree aus dem Computerspiel – nur eben mit viel mehr Blech, Nieten und historischen Umwegen.

Ganz oben steht der Panzer 35(t) und sein Nachfolger, der Panzer 38(t). Beides ursprünglich tschechische Konstruktionen, die nach der Besetzung übernommen und in die Wehrmacht eingegliedert wurden. Aus dem 38(t)-Fahrgestell entwickelt sich in der Grafik eine ganze Seitenlinie: Jagdpanzer 38t Hetzer, Grille, Marder III, Flakpanzer 38t Gepard und Aufklärungspanzer. Man sieht sehr schön, wie ein solides Fahrgestell immer wieder neu genutzt wird – je nachdem, ob gerade Panzerjäger, Artillerie oder Flak gebraucht wird.

Parallel dazu läuft ganz früh die Linie Panzer I und Panzer II. Beide eher als Schul- und Aufklärungspanzer gedacht, aber zu Kriegsbeginn mangels Alternativen in der ersten Reihe gelandet. Im Stammbaum verzweigen sie sich zu Panzerjäger I, Bison und Wespe. Das Prinzip ist immer ähnlich: man nimmt ein leichtes Chassis, setzt eine größere Kanone oben drauf – und hofft, dass es reicht, bis vernünftige Panzer zur Verfügung stehen.

Richtig interessant wird es dann mit dem Panzer III und Panzer IV. Die Grafik zeigt schön, wie alles irgendwann beim Panzer IV landet. Der wird im Verlauf des Krieges zum eigentlichen Arbeitstier: erst als Kampfpanzer, später als Basis für gefühlt jede denkbare Variante. Aus dem Panzer III gehen die Sturmgeschütze III und die Sturmhaubitze 42 hervor, aus dem Panzer IV dann Sturmpanzer IV Brummbär, Sturmgeschütz IV, Hummel, Nashorn, Flakpanzer IV Wirbelwind und Ostwind. Wer schon einmal eine deutsche Late-War-Armee gebaut hat, kennt dieses Gefühl: am Ende stehen immer irgendwo Panzer-IV-Fahrgestelle auf dem Tisch.

Ein Stück weiter unten verzweigt der Baum in die „mittleren“ und „schweren“ Prestigeprojekte. Der Panzer V Panther bildet eine eigene Familie mit Panther II und dem Jagdpanther. Schlanke Linien, abgeschrägte Panzerung – der Klassiker des späten Krieges. Auf dem Spieltisch sind Panther deutlich teurer als ein Panzer IV, aber eben auch deutlich gefährlicher, wenn sie halbwegs gedeckt bleiben.

Die andere, noch wuchtigere Linie beginnt beim Panzer VI Tiger I. Von hier aus führen gleich mehrere Pfeile weiter: Tiger II, Jagdtiger, Sturmtiger, Tiger Porsche und Elefant/Ferdinand. Und von dort geht es hinunter zu den E-Serien (E-50, E-75, E-100) und Konzepten wie Panzer VII Löwe oder Panzer VIII Maus. Viele davon haben es nie über Prototypen oder Zeichnungen hinaus geschafft, aber sie zeigen, in welche Richtung die deutschen Konstrukteure gegen Ende des Krieges gedacht haben: immer dicker, immer schwerer, immer größere Kanonen.

Zwischendrin tauchen noch ein paar Exoten auf, die man eher aus Bücherregalen (Mid-War-Monster) als vom Spieltisch kennt: Dicker Max, Sturer Emil oder Jagdpanzer IV als weitere Panzerjäger-Zweige. Alle eint der Versuch, mit möglichst großer Feuerkraft gegnerische Panzer auf Distanz zu knacken, notfalls auf einem ziemlich improvisierten Fahrgestell.

Für das Hobby ist dieser Stammbaum gleich mehrfach spannend. Zum einen erkennt man, welche Fahrzeuge logisch zusammengehören, wenn man eine thematisch stimmige Liste bauen möchte:

- frühe Kriegsjahre mit Panzer I–III, Mardern und leichten Selbstfahrlafetten,

- Mid-War-Listen mit massenhaft Panzer IV, Sturmgeschützen und den ersten Spezialumbauten,

- Late-War-Armeen mit Panther, Tiger, schweren Jagdpanzern und dem ganzen „Wunderwaffen“-Anhang.

Zum anderen hilft die Grafik bei der Bemalung. Wenn man sieht, wie viel Technik tatsächlich auf demselben Fahrgestell basiert, versteht man besser, warum bestimmte Details gleich aussehen – Laufrollen, Ketten, Motorabdeckungen – und wo sich spätere Entwürfe bewusst absetzen. Das kann man in der Alterung, Tarnung und Markierung aufgreifen, damit eine Armee wie aus einem Guss wirkt, statt wie ein zufälliger Zirkus aus Einzelmodellen.

Ich mag diese Art von Übersichten, weil sie den Blick weiten: Der Tiger steht dann nicht mehr isoliert als „cooler Panzer“, sondern als Teil einer Entwicklungslinie, in der vorher und nachher noch jede Menge spannender Fahrzeuge gespielt werden wollen. Für mich wandert der deutsche Stammbaum daher direkt neben den sowjetischen in den Inspirationsordner – perfekt, um beim nächsten Projekt zu überlegen, welcher Ast als nächstes auf den Maltisch kommt.